প্রাণিজগতে দুই ধরনের প্রজনন দেখা যায়, অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) এবং যৌন প্রজনন (Sexual reproduction)।

অযৌন প্রজনন: নিম্নশ্রেণির প্রাণীতে অযৌন প্রজনন ঘটে। মুকুলোদগম (Budding), বিভাজন, খণ্ডায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অযৌন প্রজনন হয়।

যৌন প্রজনন: যে প্রক্রিয়ায় দুইটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণী পুং ও স্ত্রীজনন কোষ বা গ্যামেট (Gamete) উৎপন্ন করে এবং তাদের নিষেকের মাধ্যমে প্রজনন ঘটায় ও সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে, তাকে যৌন প্রজনন বলে।

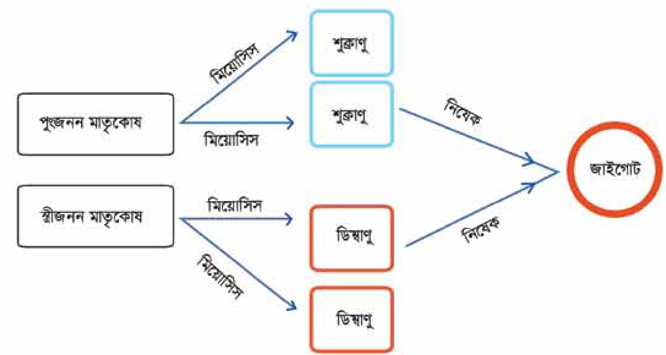

যৌন প্রজননের জন্য নিষেক প্রয়োজন। এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যৌন প্রজননে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে। শুক্রাণু সক্রিয়ভাবে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে এবং এদের নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর একীভূত হয়। একীভূত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয়, তাকে জাইগোট বলে। নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য কিছু সময় লাগে। ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু উভয়ই হ্যাপ্লয়েড (n) অর্থাৎ এক প্রস্থ ক্রোমোজোম (Chromosome) বহন করে। জাইগোট ডিপ্লয়েড (2n) বা দুই প্রস্থ ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুং উভয় জননকোষের পূর্ণতা প্রাপ্তি নিষেকের পূর্বশর্ত।

নিষেক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। প্রাকৃতিকভাবে একই প্রজাতির পরিণত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মধ্যে এটি সংঘটিত হয়। নিষেক সাধারণত অপরিবর্তনশীল। একবার নিষিক্ত হলে ঐ ডিম্বাণুকে পুনরায় নিষিক্ত করা যায় না। নিষেক দুই ধরনের: বহিঃনিষেক (External Fertilization) এবং অন্তঃনিষেক (Internal Fertilization)।

(a) বহিঃনিষেক: যে নিষেক ক্রিয়া প্রাণিদেহের বাইরে সংঘটিত হয় তা বহিঃনিষেক নামে পরিচিত। এ ধরনের নিষেক সাধারণত পানিতে বাস করে এমন সব প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন:বিভিন্ন ধরনের মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন: হাঙ্গর।

(b) অন্তঃনিষেক: স্ত্রীদেহের জননাঙ্গে সংঘটিত নিষেক অন্তঃনিষেক নামে পরিচিত। সাধারণত শারীরিক মিলনের মাধ্যমে পুরুষ প্রাণী তার শুক্রাণু স্ত্রী জননাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে এ ধরনের নিষেক ঘটায়। অন্তঃনিষেক ডাঙায় বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নিষেকের কয়েকটি মৌলিক তাৎপর্য

নিষেক ভ্রুণে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে পুনঃস্থাপিত করে, ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে, ক্রোমোজোম কর্তৃক বহনকৃত পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

নিচে ব্লকচিত্রের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধাপগুলো দেখানো হলো:

বংশবিস্তার এবং বংশ রক্ষার জন্য প্রজনন প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে ভ্রুণের সৃষ্টি হয় এবং সন্তান জন্ম নেয়। মানুষ একলিঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষে পৃথক পৃথক অঙ্গ বর্তমান।

ইতোমধ্যে তোমরা জেনেছ যে হরমোন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ; যা নালিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এটি রাসায়নিক দূত হিসেবে সরাসরি রন্ত্রের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় ও শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। হরমোন নির্দিষ্ট অথচ স্বল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয়ে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি বা কম নিঃসরণ হলে দেহের বিভিন্ন কাজের ব্যাঘাত ঘটে। দেহে নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

আমাদের শরীরে নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলো প্রজনন-সংক্রান্ত হরমোন নিঃসরণ করে:

(i) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

(ii) থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)

(iii) অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)

(iv) শুক্রাশয়ের অনালগ্রন্থি (Testis)

(v) ডিম্বাশয়ের অনালগ্রন্থি (Ovary)

(vi) অমরা (Placenta)।

পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন এবং উৎপাদক হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোনগুলো জননগ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ এবং কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, মাতৃদেহে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এগুলো জরায়ুর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন দৈহিক এবং মানসিক বৃদ্ধি, যৌনলক্ষণ প্রকাশ এবং বিপাকে সহায়তা করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত কিছু হরমোন যৌনাঙ্গ বৃদ্ধি ও যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত টেস্টোস্টেরন ও অ্যান্ড্রোজেন শুক্রাণু উৎপাদন, দাড়ি-গোঁফ গজানো, গলার স্বর পরিবর্তন ইত্যাদি যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন মেয়েদের নারীসুলভ লক্ষণগুলো সৃষ্টি, ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া ডিম্বাণু উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অমরা থেকে নিঃসৃত গোনাডোট্রপিন ও প্রোজেস্টেরন ডিম্বাশয়ের অনাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে এবং স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

মানবশিশু জন্মগ্রহণের সময় তাদের প্রজননতন্ত্র অপরিণত অবস্থায় তাকে। শিশু তার বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোর এবং তারুণ্যে উপনীত হয়। কৈশোর এবং তারুণ্যের সন্ধিকালই হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় ছেলেমেয়েদের দৈহিক, মানসিক এবং যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে। তাদের প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলোর বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটতে শুরু করে। হরমোন এসব কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের দেহের বাইরে এবং ভিতরে পরিবর্তন ঘটে, যেমন: ছেলেদের গোঁফ-দাড়ি গজায়, গলার স্বর পরিবর্তন হয় এবং কাঁধ চওড়া হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের দেহে যেসব পরিবর্তন দেখা যায় তা হলো: দেহত্বক কোমল হয়, চেহারায় কমনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ঋতুস্রাব বা মাসিক হয়। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মেয়েদের নির্দিষ্ট সময় পরপর রক্তস্রাব হয়। একে মাসিক বা ঋতুস্রাব বলে। বয়ঃসন্ধিকালের 1-2 বছর পর মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণত 40-50 বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ঋতুস্রাব চক্র চলতে থাকে। এরপর ঋতুস্রাব চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। একে মেনোপজ (Menopause) বা রজনিবৃত্তিকাল বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার, গর্ভাবস্থায় মেয়েদের রক্তস্রাব সাময়িক বন্ধ থাকে। সন্তান প্রসবের প্রায় দেড় মাস পর আবার স্বাভাবিক রক্তস্রাব শুরু হয়।

বিয়ে একটি সামাজিক, ধর্মীয় এবং পারিবারিক বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি পরিবার গড়ে ওঠে। তাঁরা দুজনে নির্দ্বিধায় মেলামেশা করতে পারে। তাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা মেনে চলা দরকার। মেয়েদের 20 বছর বয়সের আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করে। এর ফলে গর্ভবতী মা এবং সন্তান উভয়েরই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রী প্রজনন অঙ্গে প্রবেশ করে। শুক্রাণুতে লেজ থাকে। যা তাকে সাঁতরিয়ে স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করতে সাহায্য করে। পরিণত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ঘটে স্ত্রীর ডিম্বনালিতে। এ মিলনকে নিষেক বলে। তবে জেনে রাখা প্রয়োজন, একটি শুক্রাণু দিয়ে একটিমাত্র ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। এভাবে মানবদেহের ভিতরে অন্তঃনিষেক ঘটে। এ বিশেষ পদ্ধতিতে শুক্রাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোম (n) ও ডিম্বাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোমের (n) মিলন ঘটে, ফলে দুই প্রস্থ ক্রোমোজোমের (2n) সমন্বয়ে জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়।

নিষিক্ত ডিম্বাণু ধীরে ধীরে ডিম্বনালি বেয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন বা ক্লিভেজ (cleavage) চলতে থাকে। কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ের গঠন্মুখ ভ্রূণ ডিম্বনালি থেকে জরায়ুতে পৌঁছায়। এ পর্যায়ে ভ্রুণকে ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst) বলে। জরায়ুতে এর পরে যে ঘটনাবলির অবতারণা হয়, তা ভ্রূণ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্লাস্টোসিস্টের পরবর্তী পর্যায়গুলো সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভ্রূণকে জরায়ুর প্রাচীরে সংলগ্ন হতে হয়। জরায়ুর প্রাচীরে ভ্রূণের এ সংযুক্তিকে ভ্রুণ সংস্থাপন (Implantation) বা গর্ভধারণ বলে। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে সংলগ্ন অবস্থায় ভ্রূণটি বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে মানবশিশুতে পরিণত হয়। জরায়ুর অন্তঃগাত্রে ভূণের সংস্থাপন হওয়ার পর থেকে শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কে গর্ভাবস্থা বলে। এ সময় মাসিক বা রজচক্র বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত 38-40 সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভাবস্থা বিদ্যমান থাকে।

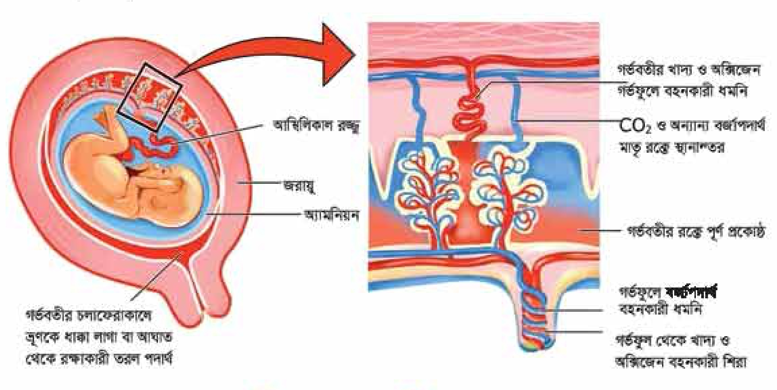

অমরা (Placenta)

যে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ু-টিস্যুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকে অমরা বা গর্ভফুল বলে। ভ্রুণ জরায়ুতে পৌঁছানোর 4-5 দিনের মধ্যে সংস্থাপন সম্পন্ন হয়।ক্রমবর্ধমানশীল ভ্রূণের কিছু কোষ এবং মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের কিছু কোষ মিলিত হয়ে ডিম্বাকার ও রঞ্জনালিসমৃদ্ধ এই অমরা তৈরি করে। নিষেকের 12 সপ্তাহের মধ্যে অমরা গঠিত হয়। এভাবে ভ্রুণ এবং মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য অস্থায়ী অঙ্গ তৈরি হয়। প্রসবের সময় অমরা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

অমরার সাহায্যে ভ্রুণ জরায়ুর পায়ে সংস্থাপিত হয়। ভ্রুণের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের দরকার। শর্করা, আমিষ, স্নেহ, পানি এবং খনিজ লবণ ইত্যাদি অমরার মাধ্যমে মায়ের জন্ত থেকে ভ্রুণের রন্তে প্রবেশ করে। অমরা অনেকটা ফুসফুসের মতো কাজ করে। অমরার মাধ্যমে ভ্রুণ মায়ের রস্ত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং ভ্রুণ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় ঘটে। অমরা একই সাথে বৃষ্ণের মতো কাজ করে। বিপাকের ফলে যে বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তা অমরার মাধ্যমে ভূণের দেহ থেকে অপসারিত হয়। অমরা কিছু পুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করে। এ হরমোন ভ্রুণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার স্বাভাবিক গঠনে সাহায্য করে।

অমরাতে প্রচুর রক্তনালি থাকে। অমরা, আম্বিলিকাল কর্ড দ্বারা লুণের নাভির সাথে যুক্ত থাকে। একে নাড়িও বলা হয়। এটা মূলত একটি নালি, যার ভিতর দিয়ে মাতৃদেহের সাথে ভূণের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে। গর্ভাবস্থায় অমরা থেকে এমন কতগুলো হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন এবং প্রসব সহজ করতে সহায়তা করে।

ভ্রুণ আবরণী (Foetal membranes)

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রুণের জন্য মাতৃদেহের ভিতর সহজ, স্বাভাবিক এবং নিরাপদ পরিবর্ধনের ব্যবস্থা হিসেবে ভূণের চারদিকে কতগুলো ঝিল্লি বা আবরণ থাকে। এগুলো ভূণের পুষ্টি, গ্যাসীয় আদান-প্রদান,

বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে। ভ্রুণ আবরণীগুলো ক্রমবর্ধনশীল ভ্রুণকে রক্ষা করে এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।

ভ্রূণ মাতৃগর্তে পড়ে প্রায় 40 সপ্তাহ অবস্থান করে। ঐ একই সময়ে পর্যবর্তী মায়ের অগ্র পিটুইটারি ও অমরা থেকে হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। প্রসবের পূর্বে জরায়ু নির্দিষ্ট ব্যবধানে সংকুচিত হতে থাকে এবং ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি হয়। এই ক্রমবর্ধমান বেদনাকে প্রসববেদনা (Labour pain) বলে। প্রসবের শেষ পর্যায়ে ভ্রুণের বাইরের পর্দাগুলো ফেটে যায়। এর ভিতরের তরল বাইরে নির্গত হয়। এক পর্যায়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

common.read_more